- Megamobile site

Réseaux sociaux

Recherche

Menu principal

- Les élus

- Ma Ville

- Services et démarches

- Culture, sport et loisirs

Menu principal - Budget participatif

Pour rire !

Dimanche 10 Avril 2011 - 14:00

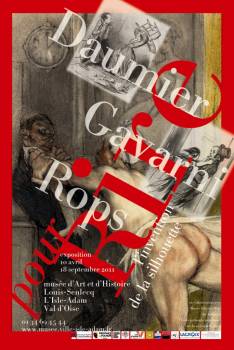

Daumier, Gavarni, Rops : l'invention de la silhouette

Le musée d’art et d’histoire Louis-Senlecq présente en collaboration avec le musée provincial Félicien Rops de Namur (Belgique) et l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris, l’exposition « Pour Rire! Daumier, Rops, Gavarni. L’invention de la silhouette ». Pour la première fois, un musée français organise une exposition qui compare plus d’une centaine de dessins, de lithographies et de peintures de ces trois caricaturistes de talent.

La caricature sociale n’épargne personne et les visions cyniques, comiques et tendres que portent les trois artistes sur leurs contemporains permettent de découvrir un panorama de la société du début du XIXe siècle et au fil des œuvres se dessine une silhouette comique.

Trois artistes

Honoré Daumier (1808-1879) est né à Marseille en 1808. En 1816, il s’installe avec ses parents à Paris et rencontre Charles Philipon à l’âge de 21 ans. Il participe au journal La Caricature et est emprisonné pour ses caricatures politiques. Il travaille également au Charivari où ses scènes de moeurs deviennent très populaires. Daumier est aussi peintre, dessinateur et sculpteur. Il est mort à Valmondois, à quelques kilomètres de L’Isle-Adam, le 10 février 1879.

Paul Gavarni (1804-1866) est né à Paris. En 1833, il lance Le Journal des gens du monde qui fait faillite en 1834. Il travaille alors pour Le Charivari et L’Artiste où il devient célèbre grâce à ses séries de caricatures de mœurs. A côté de cette activité de dessinateur de presse, Gavarni participe à de nombreuses petites publications humoristiques et sociales qui évoquent les types parisiens.

Félicien Rops (1833-1898) est né à Namur et commence la caricature dans des groupes d’étudiants bruxellois : Le Crocodile, La Société des Joyeux, et dans le journal qu’il fonde en 1856 : Uylenspiegel, journal des ébats artistiques et littéraires. Cette belle aventure éditoriale se termine en 1863, faute de moyens, mais sa carrière entière est empreinte de ce regard humoristique qu’il porte sur la bourgeoisie.

Le parcours de l’exposition

CARICATURE SOCIALE

Depuis la Renaissance, la caricature était un délassement d’artiste, mais les bouleversements politiques et sociaux qui résultent de la Révolution française (1789-1799) déchaînent une activité graphique caricaturale d’une puissance d’impact inédite. Les journaux satiriques se développent alors en Europe, mais c’est principalement à partir de la première moitié du 19e siècle que la caricature devient une pratique sociale de plus en plus répandue.

ARTISTES ET ATELIERS

L’Artiste est une figure typique de l’homme du 19e siècle. A travers la critique de leurs pairs, Daumier, Gavarni et Rops prouvent une fois de plus leur indépendance d’esprit, mais aussi leur clairvoyance.

DES ALLURES DE PROFESSIONNELS

Une fois la Monarchie Absolue abolie, de nouvelles classes sociales voient le jour, pour le plus grand plaisir de nos caricaturistes : médecins et avocats sont croqués sans aucune pitié !

NOUVEAU BIEN-ÊTRE BOURGEOIS

Siècle bourgeois par excellence, le 19e siècle est également celui des progrès techniques et sanitaires, et connaît une grande vogue des voyages pittoresques à travers la France et l’Europe. Dans ces nouvelles activités le bourgeois n’oublie cependant jamais les symboles typiques de sa silhouette :parapluie et haut de forme pour les hommes, crinoline et chapeau pour les femmes.

LES « LORETTES »

Les Lorettes, ces jeunes femmes légères du quartier de Notre-Dame-de-Lorette, deviennent un idéal féminin et sulfureux du 19e

siècle. Elles sont l’incarnation de la femme parisienne, tantôt mutine, tantôt coquette et le contrepoint de la figure du dandy.

A LA MODE

Dans cette séquence sur le rapport entre mode et image de soi, la crinoline, nouveau symbole « gonflé » de la mode féminine, est traitée sur le mode de la cocasserie et du ridicule, qu’elle cache le corps ou qu’elle le révèle.

Documents